大人も時々は勉強をします

【ガマの油売り】をご存知だろうか?

時は江戸時代。

永井兵助(ながいひょうすけ)という冴えない男がおりました。

花の都お江戸に上るも仕事に恵まれず、

どうにも立ち行かなくなった兵助は故郷 常陸の国は筑波に戻ります。

さて戻ったは良いが、おまんま食わずは生きていけぬ。

グゥと腹が鳴る。暮れ六つの夕日が懐に切ない。

せめて神頼みと立ち寄った神社にて、兵助は一人の薬売りと出会いました。

眼前に並ぶはこの【陣中ガマの油】。

地元中禅寺は光誉上人(こうよしょうにん)が世に広めたのが始まりと聞く。

その上人。戦国時代、大坂冬の陣にて家康公をお助けと馳せ参じたそうな。

その道中、出会うは行商のお婆。

『和尚さんチョイとお待ちなさい。この軟膏を持って行きなされ』

そう持たされたというのがガマの油。

これがまた効く効く。

浅い刀傷くらいならば、一塗りで血も止まると諸国の武将の間でひとたび話題に。

流れ流れてその噂は兵助の耳にも覚えがありました。

『よっしゃ!オレもガマの油を売ってやろうじゃねえかべらぼうめ!』

決意に拳を堅く握る兵助。齢16の頃でした。

だがしかし、この薬売りと同じやり方では芸が無い。

現に今、客はオレ一人ではないか。

名薬が泣いておる。

江戸で一儲けするには工夫が要る。

兵助は大御堂の鐘の音を聞きながらガマ石の上で一週間考えました。

『よし。これで行こう。イケる!』

そうして出来上がったのが、今の世にも伝統として受け継がれているガマの油の売り口上。

『おい薬売り。このガマの油を全部オレに卸せ。アンタじゃ正月のご参拝がドッと来るまで売れねえよ。オレに任せて大人しくココで待っておれ。なに?お代をよこせ?心配するな!出世払いじゃ。お江戸にてオレが売り切ってきてやる。安心せい。がっはっは!』

こうして花の都はお江戸浅草寺。兵助の【ガマの油売り】その口上はたちまちの内に話題になりました。

そうして故郷に錦を飾った永井兵助。

ひいてはこの令和の世にも残る、

由緒正しきつくば市認定地域無形民俗文化財とまでなりました。

大御堂門前の薬売りに、掛けを払ったのかどうかは知りませんが、

これぞガマの油。永井兵助ここにあり。

見事に受け継がれております売り口上の成り立ちでございます。

さて。

このガマの油売り口上。学ぶところがとても多い。

とにかくパフォーマンスなので、冗長で廻りくどい。

だがそこがイイ。

そして、構成は実に上手く出来ております。

第一段 呼び込み

第二段 足止め

第三段 原料の説明

第四段 製造方法

第五段 効能の説明

第六段 効能の実証・実演

第七段 プライスオフアピール・販売

『さあさあお立ち会い、御用とお急ぎがなかったらゆっくりと聞いておいで見ておいで』

と、どこかで聞き覚えのある名文句から始まり、実に語呂の良い口八丁の語り口。

ものすごく長いので、敢えてここには全文を載せたりはしませんが、

今回勉強をさせていただきましたサイトのリンクを勝手ながら紹介しておきます。

もしご興味がありましたら、こちらのガマ口上保存会のブログを参考にしてみてください。

第一段と第二段、そして最終段。

呼び込み・足止め・お値打ちアピールなどは研究するに甲斐があります。

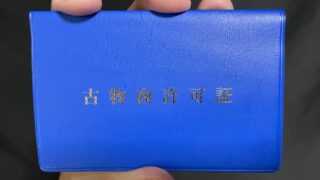

私のヤフオク売口上。

そんなところにも少し源流あり。そして似て非なる創意工夫があり。

そう少しだけ感じていただけるのならば私は幸いです。

あとそれとは別物ですが、寅さんの啖呵売なんかも良いですよね。

今の時代、コンプラに引っかかるヤバい単語がバリバリ出てきます。

まったくもって意味はわかりませんが、アレなんかも語呂の研究として一度さらっておきたいところ。

近いうちに『男はつらいよ』をまた観返してみます。

なに意味のわからん事言ってんだ?と感じたら、寅さんに影響を受けたんだなと思ってください。

多分それで合っています。